Dove vai pensiero?

“… perché la scienza

è uno squisitissimo camino

a far l’animo umano eroico.”

(Giordano Bruno,

“De la Causa, Principio e Uno”,

Dialogo primo, l’interlocutore Filoteo.)

- Tiziano. Ma chi diavolo mi ha costretto ad arrampicarmi fin quassù!

- Mirach. Questa volta sei stato tu a scegliere le Hawaii come meta del nostro viaggio.

- Tiziano. Sì, ma io intendevo sdraiarmi al sole su una di quelle spiagge dorate e dissetarmi con latte di cocco, e invece mi trovo sull’orlo di un precipizio, orrido!

- Mirach. Hai avuto coraggio, bisogna ammetterlo. Se hai raggiunto l’orlo del cratere ciò significa che hai avuto davvero coraggio.

- Tosco. Il nome, qual è il nome, che già l’ho scordato?

- Tiziano. Kilauea, un nome molto dolcisonante, come vedi.

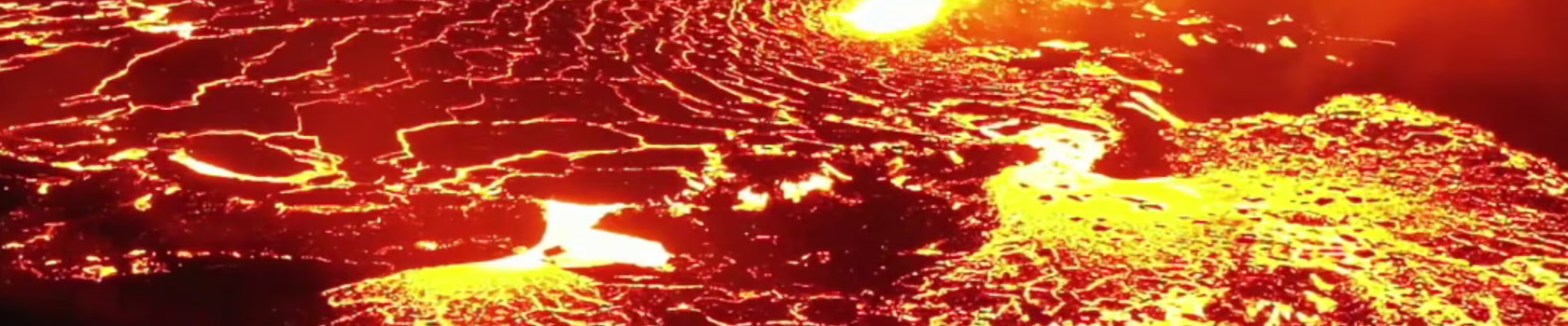

- Tosco. Per l’appunto. In ispecie se guardo laggiù in fondo. Cos’è, l’inferno?

- Tiziano. Qualcosa di simile; è un lago di lava che ribolle piano piano. Senti il calore che ci manda su?

- Tosco. Sento le vampate e sento anche il puzzo di zolfo. Questo vulcano hawaiano non mi è del tutto simpatico. Pensa se ti scivola un piede, dove vai a finire: un piccolo pesciolino nella gran padella, fritto all’istante, meglio che con le microonde. Fa paura!

- Ottero. Fa paura perché quella massa magmatica è una minaccia. Se tracima da quest’orlo incenerisce tutto al suo passaggio, se esplode provoca disastri immani nel raggio di molti chilometri.

- Almach. Mi sento così piccola e vulnerabile su questa altura… È uno scenario che incute il terrore della morte.

- Sirrah. Che fa pensare alla fragilità della nostra esistenza.

- Tosco. Ora mi pare anche di percepire più ripide le pareti interne del cratere.

- Tiziano. Paura di cadere laggiù, eh?

- Tosco. Tu non provi un po’ di paura? Io lo confesso, sì.

- Sirrah. Nessuno credo possa vantarsi di andarne esente. È normale. Da quando veniamo al mondo ci attacchiamo alla vita e a tutto quello che le fa da contorno. Scaliamo una parete di roccia scoscesa e liscia, priva di appigli o di fessure dove infiggere i chiodi per la corda di sicurezza, tanto che ci appiccichiamo premendovi ventose, molte ventose, per paura di precipitare. Ci arrampichiamo, ci portiamo in alto con gran fatica e rischio, senza sapere con precisione dove andremo ad approdare. Sappiamo solo che dobbiamo salire, perché questo corrisponde a un impulso irresistibile, perché il contrario sarebbe cadere e annientarsi nello stagno di lava incandescente.

- Tosco. Questo mi consola alquanto. Ma, se non erro, ci fu chi non temette la morte, che della morte faceva semplicemente una tappa del proprio percorso di realizzazione. Non è forse vero che Socrate era su questa linea di pensiero?

- Ottero. La morte non incuteva timore in Socrate. Anzi, al contrario, essa era, per lui, una sorta di medicina, di liberazione. Come se, per tutta la sua esistenza terrena, egli si fosse trascinato un peso, carico di pericoli e di inganni, restando la propria anima vincolata al corpo. Come se la vita sensibile fosse un morbo responsabile di mille impedimenti. Morire, per Socrate, a dedurre dal suo atteggiamento e dai suoi discorsi ai discepoli nelle ultime ore e negli ultimi consapevoli istanti della sua vita, non poteva essere se non un’occasione fortunata, un modo necessario per guarire definitivamente.

- Tosco. Per guarire da che?

- Ottero. Dalla vita, dalla vita sensibile.

- Tosco. La vita, dunque, è un morbo, qualcosa come un peso che ci portiamo sulle spalle e che ci grava sempre più con il trascorrere degli anni. E lo trasciniamo con ingenti sforzi e amari tormenti, chiedendoci a ogni passo “perché?” e a ogni passo cogliendo la sensazione che la risposta a quel “perché?” si allontani senza pietà.

- Almach. Come una barchetta di carta posata sull’acqua d’un ruscello, che va, va e non sa dove né quando avrà fine il suo scorrere.

- Sirrah. Oh, bello! Quasi le espressioni di Cesare Pavese, quelle espressioni che lo scrittore ha saputo dipingere sulle labbra della ninfa Britomarti rivolta a Saffo: “La nostra vita è foglia e branco, polla d’acqua, schiuma d’onda. Noi giochiamo a sfiorare le cose, non fuggiamo. Mutiamo. Questo è il nostro desiderio e destino”.

- Ottero. Sì, molto bello! Riporta, per un certo verso, al mito platonico della caverna: giochiamo a sfiorare le cose. Là agli schiavi incatenati era concesso soltanto di percepire le ombre della realtà vera che in nessun modo, essi, avrebbero potuto cogliere. Qui, con Pavese, ne viene un’immagine meno fatalistica, più poetica: le cose sono vicino a noi, di fronte a noi, ma nonostante ciò arriviamo appena a sfiorarle.

- Almach. È comunque, questa, una concezione assai consolante del rapporto dell’uomo con la realtà. Questo sfiorare dà il senso del contatto possibile, della possibilità di trasmettere, scambiare valori ed emozioni. Come il bimbo che tiene la mano nella mano della madre nel loro procedere su un sentiero di campagna. Come il ragazzo innamorato che tiene stretta la mano della sua amata amante sul sentiero dei loro sogni.

- Sirrah. Schiuma d’onda: è un colpo di pennello splendido, soavissimo. Appare, sussulta, sale in alto, vibra, si frange, precipita, sembra scomparire ma subito riappare nel suo volgere rapido, un’altra onda, un’altra onda ancora… Mutiamo.

- Almach. Pare di poter addirittura vederla, questa vita, mentre percorre il suo tempo e il suo spazio: qualcosa che sempre ritorna, qualcosa di eternamente vivo e vitale, ma legata alla trasformazione, al cambiamento.

- Mirach. È destino.

- Tosco. Destino da che? Da dove? Da chi?

- Mirach. Avessimo la risposta, caro Tosco, anche soltanto un minimo di risposta! Nulla! Mutiamo e così facciamo dicendoci che questo è il nostro destino. Non solo, ma pure lo desideriamo. E sappiamo bene che cosa significhi, quando ci riferiamo a ciascuno di noi, ai singoli che siamo qui e ora, il destino che ci fa mutare. La vita che diventa morte. Il corpo condannato a decomporsi nei suoi elementi costitutivi, gli stessi che, all’inizio, gli avevano dato movimento e forma. Il ritorno a una manciata di sali minerali che si dissolve nel terreno o nell’acqua e sarà, per qualche via, ingerita, assorbita, assimilata, trasformata, smistata in altri organismi individuali, quali chissà? Che io sia sepolta in un cimitero di un sobborgo cittadino, che le mie ceneri siano disperse al vento o affidate alle burrasche marine, che i miei resti siano mummificati o conservati in urne funerarie, non fa differenza. Il tempo, con la sua incrollabile pazienza, farà il resto: alla fine nulla resisterà, tutto tornerà allo stato primario che era, è, da sempre, destino o condanna di trasformazione.

- Ottero. Corpo, organismo, sali minerali. Sì, ma, vogliamo limitarci a questo? L’anima, non la consideriamo proprio?

- Tiziano. Vedi Ottero, dell’anima non sappiamo nulla. Nel contesto che andiamo percorrendo l’anima non è che una bella metafora e lo è stata da lungo tempo allo scopo di por fine a speculazioni pericolose.

- Ottero. È vero, ma la metafora potrebbe anche corrispondere a una costruzione concettuale imposta da un bisogno impellente e questo bisogno potrebbe anche darsi che prema su di noi con tanto vigore e con tanta insistenza per il semplice fatto che alla sua base sta un motivo reale, concreto, materiale o immateriale ma concreto in vista del significato che ci sforziamo di attribuire alle due realtà meno comprensibili che fanno da protagoniste in questa misteriosa commedia: vita e morte.

- Sirrah. “Ogni gesto che fate ripete un modello divino. Giorno e notte, non avete un istante, nemmeno il più futile, che non sgorghi dal silenzio delle origini”.

- Mirach. Ancora Pavese, vero?

- Sirrah. Come vedi… Sono parole che ci portano lontano… Con quelle che la Musa Mnemòsine usa rivolgendosi a Esiodo, Pavese raggiunge vertici di ineffabile senso estetico in versione escatologica. C’è un modello, comunque e sempre. Ed è un modello divino, partecipe di una realtà che a noi, poveri mortali, non è dato conoscere né spiegare.

- Ottero. Ancora la caverna, suppongo.

- Sirrah. Pressappoco, qualcosa che la ricorda, certo. Noi brancoliamo nel buio, i nostri comportamenti sono tentativi, il più delle volte mal riusciti; tentativi di procedere, neppure sappiamo verso dove, ma di procedere a ogni costo, perché così vuole la nostra storia. E a spiegazione e giustificazione di questa storia si pone un modello di livello e di natura infinitamente superiore a quanto la nostra capacità di immaginare può consentire di salire.

- Tosco. Sempre le stesse conclusioni, gira e rigira. C’è un modello divino, osservatelo bene, quel che fate ne ripete la natura essenziale, e dovete fare così perché così è, e questo è il vostro destino, e dunque accettatelo, e non rompetevi più la testa nel fare altre domande; tanto, “non vi è dato” sapere oltre. Questo bravo destino lo mettiamo tutto dove ci fa comodo, lo solleviamo come una bandiera quando non sappiamo come raccapezzarci altrimenti. Il destino: un altro dei miti, delle metafore fatte di sostanza trascendente e che, in quanto tale, va bene per dare una spiegazione a tutto. Risultato: ogni problema ha trovato una adeguata soluzione. Mettiamoci il cuore in pace!

- Sirrah. Per questo non ti si può dar torto. Non arriveremo mai a una conclusione, non ne abbiamo le capacità e, forse, neppure le opportunità, senza che ci sia svelato il motivo di questi limiti. A noi può bastare poter pensare che la nostra vita è un viaggio, che questo viaggio è necessario perché si formi una consapevolezza universale attraverso il crescere e il maturare di molteplici individualità consapevoli, che tutto è scritto, tutto è spiegato nel silenzio delle origini.

- Tosco. Aver fede, dunque.

- Sirrah. Fede… sì, se per fede vuoi intendere la tua personale consapevolezza dello stare sperimentando un’avventura che ha avuto origini sconosciute a noi e che ripone il suo senso d’essere nei tentativi volti a riappropriarsi di quelle origini, di quel silenzio primordiale, un silenzio fecondato da infinita consapevolezza.

- Ottero. Ma intanto siamo qui, potremmo essere in qualche altro pianeta di qualche altra galassia di qualche altro universo, o non esserci affatto, non essere mai stati. E invece siamo qui, e stiamo discutendo, e stiamo arrovellandoci. “Cogito, ergo sum”… non esiste alcun dubbio al di là di questa massima, pensiamo il nostro esistere e, pertanto, esistiamo. Ma, ecco che si affaccia il vero problema: come siamo qui e non altrove e non no? Mi piace pensare a quello che potrei chiamare il nostro destino, qualcuno direbbe la nostra missione. Siamo invischiati in un meccanismo inconcepibile che – per una consapevolezza di cui non abbiamo nome o per una fatalità il cui volto non si mostra neppure all’immaginazione – vuole replicare qualcosa, che schizza tentativi tutt’intorno, che muove tuttavia verso una meta oscura. E noi vi facciamo parte. Mi diletta il pensiero di questo invischiamento che è espressione di mutamento dinamico, irresistibile, senza una fine e con un fine avvolto dalle tenebre. Mi suona carica di una certa affettività, di una certa affezione al mondo a cui apparteniamo, l’affermazione di Alan Watts[1] là dove lo scrittore dice che noi non “veniamo” al mondo. Già, perché si suol dire, di ogni bimbo che nasce, “è venuto” al mondo. Ma poi, quando l’individuo muore, non adottiamo il termine contrario; il contrario di venire sarebbe partire, tornare, o qualcosa del genere. Perché quando si dice “è venuto”, questa espressione presuppone anche che ci sia un luogo dal quale l’essere neonato sia partito per giungere qui, ma un luogo che non dovrebbe appartenere al punto di approdo, il mondo. Posso affermare che un mio amico è venuto a farmi visita perché so, senza esplicitarlo, che prima stava in un luogo differente, casa sua forse, o un hotel o altro e, terminata la visita, lì tornerà o, comunque, avrà una destinazione ben definita legata al suo ritorno. Nascere è qualcosa di diverso. Dice Watts che noi non veniamo al mondo all’atto della nostra nascita ma che, letteralmente, “ne usciamo fuori”. Siamo, praticamente, qualcosa che è sempre stata nel mondo e che, a un certo punto, ne emerge, spunta, germoglia, prende forma. Come fanno le foglie sui rami degli alberi, come fanno le onde sulla superficie del mare. L’albero genera le foglie, il mare genera le onde e, allo stesso modo, la terra genera gli uomini.

- Tiziano. Il pensiero della morte, con tutto il nostro dire, non tralascia tuttavia di perseguitarci. Lo stesso atto del nascere è un incominciare a morire. Viviamo per morire, lottiamo dibattendoci come forsennati per distogliere lo sguardo dal momento finale che ci cancellerà dalla faccia della terra. Non è facile. Se ci pensi intensamente puoi cadere in preda all’angoscia e rischiare di non risollevarti.

[1] Alan W. Watts, The book on the taboo against knowing who you are (Il libro dei tabù che ti impediscono di conoscere chi sei), 1966

Immagine di Copertina tratta da RaiNews.